Das übergeordnete Ziel im dreijährigen DFG-WEAVE-Projekt GIGAWATT (Ground-based investigation of Gravity Waves with Airglow and Wind measurements by Applying Tomographic Techniques) ist es, ein besseres und tieferes Verständnis von Schwerewellen in der mittleren Atmosphäre im Alpenraum zu erreichen. Dies ist durch eine Kombination verschiedener und sich ergänzender operativ betriebener Messsysteme möglich.

Relevanz für die Klimaforschung sowie für die Raumfahrt

Das Phänomen der auftretenden Schwerewellen zwischen der Mesosphäre und der Thermosphäre (80 bis 120 Kilometer Höhe) ist auch für die Klimaforschung und für die Raumfahrt interessant. Denn diese wellenartigen Bewegungen beeinflussen die globalen Windsysteme und somit auch den Austausch von Wärme und Kälte zwischen dem Äquator und den Polen.

Gleichzeitig werden die schnell fliegenden Satelliten beim Wiedereintritt in die Atmosphäre stark beansprucht. Dort, wo die Schwerewellen brechen, werden die Satelliten ziemlich stark durchgeschüttelt - in etwa vergleichbar wie eine Autofahrt mit Schlaglöchern.

Relevanz von Daten für die Optimierung von Klimamodellen

Allerdings ist die Abbildung von Schwerewellen in Klimamodellen nach wie vor sehr komplex und noch zu ungenau. Damit solche Modelle überhaupt ein realistisches Ergebnis liefern können, muss man sie mit möglichst exakten Ausgangsdaten füttern. Aus diesem Grund setzt das Forschungsteam auf eine Kombination aus Radar und optischen Infrarot-Kameras, die an drei Standorten installiert werden: bei uns auf der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus, in Bern sowie am DLR Standort in Oberpfaffenhofen.

Würde man die Schwerewellenaktivität zum Beispiel im Höhenbereich an der Grenze zum Weltraum besser verstehen, wäre es möglich, die Flugbahnen von Satelliten genauer zu berechnen. Dies verringert das Risiko von unkontrollierbaren Abstürzen.

Detailliertere Infos über das Projekt GIGAWATT finden Sie hier.

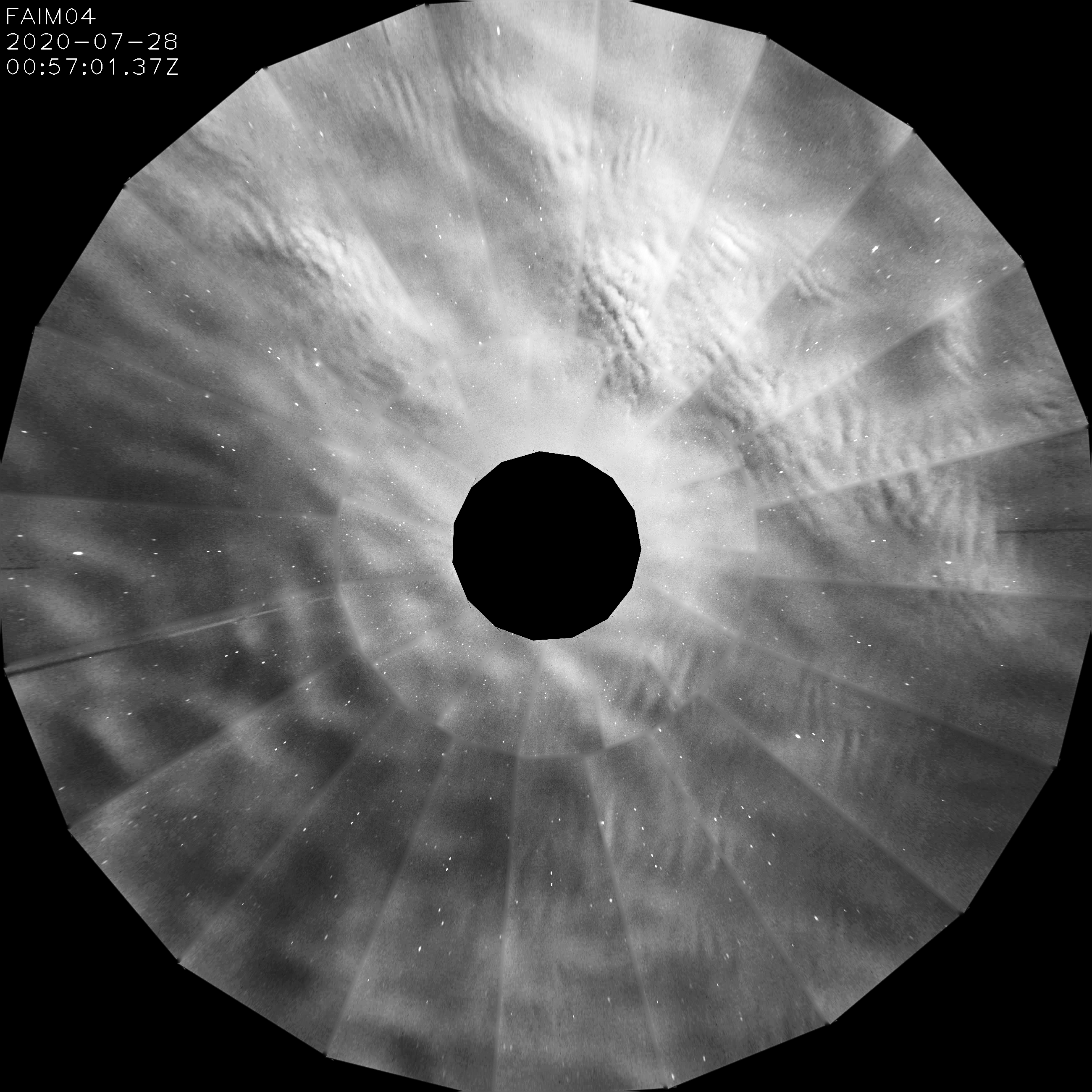

Bild: Charakteristische Strukturen von Schwerewellen, aufgenommen mittels einer Infrarot-Kamera (Dr. Patrick Hannwald).